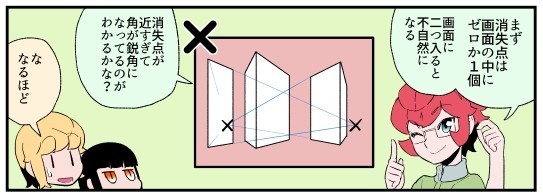

消失点は、基本的にはラフを描いて、それを基準に決めます。逆の、「ラフ→消失点」の順で、消失点から決めてしまうのはあまり良くない。

ですが、一応「消失点を先に決める」ための理屈、の様なものはあります。

参考までにお読みください。

1

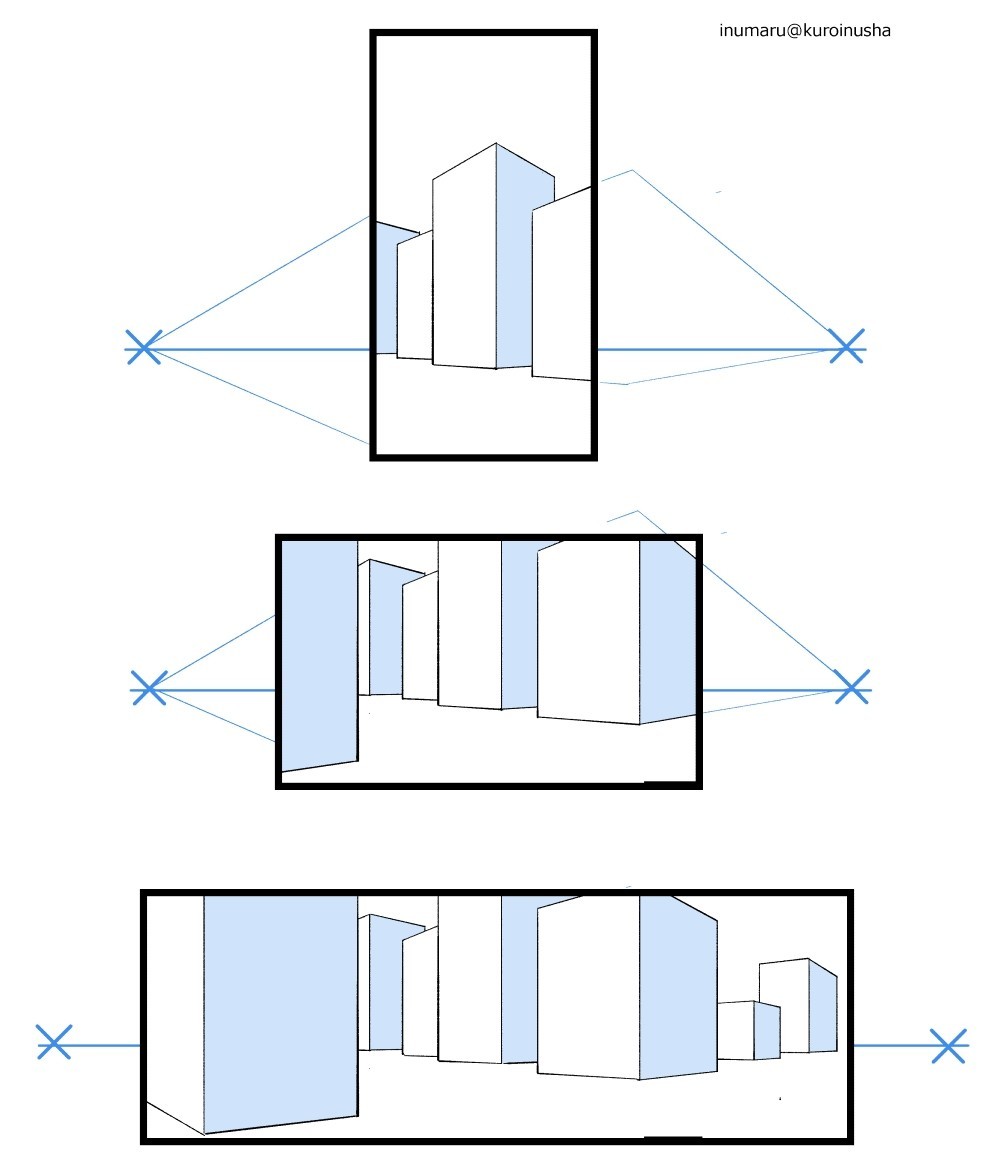

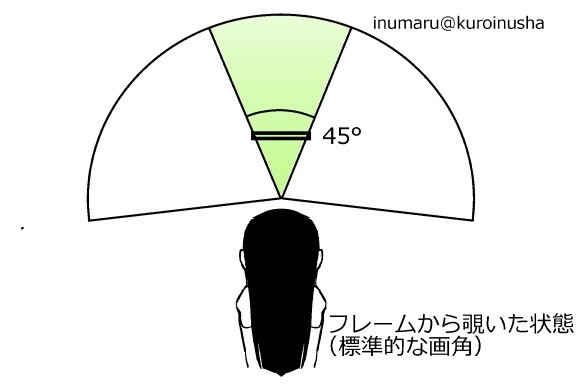

コマ(フレーム)の中心から縦に線を引きます。

つぎにアイレベル(≒水平線)を決めます。

2

コマから適度に離れた所で、真上からみた、自分が描きたい角度の四角を描きます。

こんな感じ。四角の角を、中心から伸びた縦線に合わせて下さい。(矢印)

四角の辺を延長して、アイレベルまで伸ばします。

アナログの場合、大きい三角定規かコピー用紙などを使うといいでしょう。

3

延長した線と水平線が交差した点が消失点になります。

これで、先に消失点が決まります。

「中心線を基準に四角をおく」のがポイントです。

■

※この方法は、マンガパースというより製図的な方法です。漫画家、もしくはアシスタントで、こうやって消失点を決めている方は、あまりいないかとおもいます。■

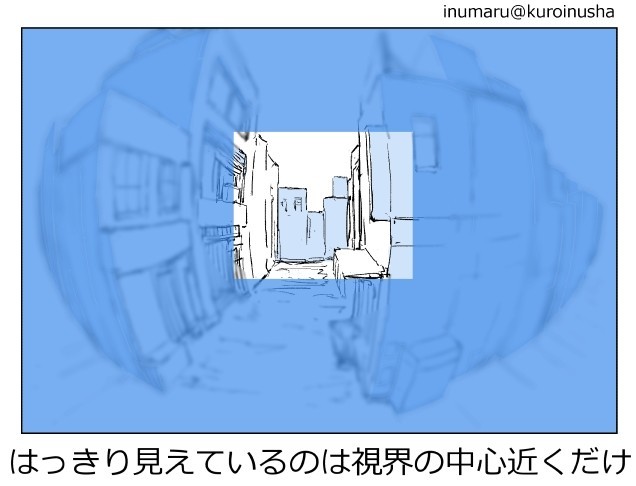

ではなぜ紹介したかというと、消失点の位置関係を理解するのに役に立つ知識だからです。

漫画の作画テクニックというより、パース感覚を掴むための理屈として覚えていただければと思います。

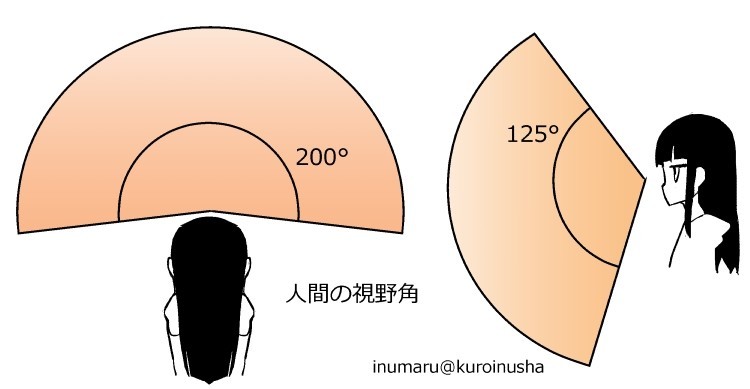

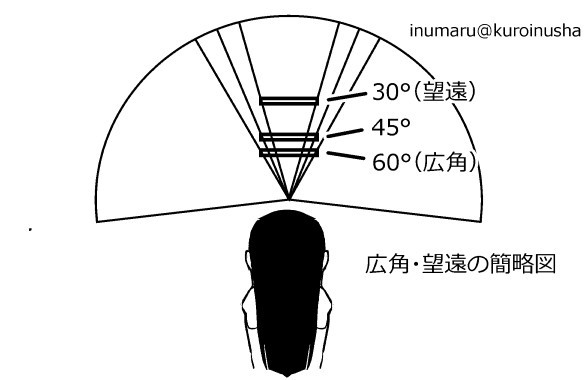

「適度に離れた位置に四角を」…と言われても、「適度ってどれくらい??」と思う方も多いでしょう。

これは、縦長でも横長でも大体同じくらいの距離で考える方法があるので、少し複雑ですが、説明します。

1

さっきと同様に、中心から縦横に十字線を引きます。

2

中心の縦線に角をあわせて、45度の角度で四角を置きます。

3

これはコマのサイズに関わらず、大体一定の距離で大丈夫です。

4

最後に、横の中心線がアイレベルと重なる様に全体を動かします。

これで基準点が決まりました。あとは冒頭にもどって、ここを基準に好きな角度の四角を置けば消失点が決まります。

繰り返しになりますが、この方法で背景の消失点を決めている漫画家さんはあまり居ないと思います。

あくまで「消失点の位置関係」を理屈で理解するための説明です。

書籍「かんたん! マンガパース術」で、「二つの消失点が直角の位置関係にある事をイメージ」と書きましたが、理屈で理解したい方向けに書きました。

次回はこの続き、応用編の予定です。